|

作为一衣带水的邻邦,对中国而言,日本是一个具有独特意义的“他者”存在。《山海经》中第一次出现了关于“倭”的记录,而《汉书·地理志》中的“乐浪海中有倭人”记录则标志着中国官修史书正式开始观察日本的存在,《魏志·倭人传》详细记录了当时了解到的日本情况,涉及政治、经济、社会、风俗习惯等等,这成为后来中国历代官修史书对日本描述的范本,是研究古代日本最重要的史料之一。此后,一直到民国年间成书的《清史稿》,中国正史中对日本的记录有16种17篇,“中国史书对周边的特定国家,千余年来持续追踪记录,时间跨度之大、涉及方面之多、观察对象之详,在世界历史上堪称奇迹。这是一部绵延不绝的史诗”。当然,不同时代的记录特点不尽相同,其中很多保留了有价值的独特史料,但也有部分仅仅是摘录、重复前人,甚至有的道听途说加以篡改。

古代中国认识日本的历史的确很悠久,但真正的研究日本则是很晚的事情。我基本同意南开大学武安隆教授、日本山梨学院大学熊达云教授的研究,中国研究日本的热潮应该分为四个阶段: 最早的热潮是从明朝嘉靖到万历年间(1522-1620),大量涉及日本著作的出版可以看到这一时期研究日本的盛况。之所以能称为研究日本有三个原因:首先是有非常迫切的现实需要———明王朝面临来自日本的现实威胁,既包括东南沿海地区的倭寇入侵,也包括丰臣秀吉对朝鲜半岛发动的“万历朝鲜之役”(朝鲜半岛称之为“壬辰倭乱”、日本称之为“文禄庆长之役”),这时候那些关于日本子虚乌有的记录根本不能满足与日本交往的实际需要。身处抗倭一线的定海人薛俊的《日本国考略》被称为中国第一本研究日本的专著,在言及写作目的时,他明确说明是“以便御边将士之忠于谋国者究览。” 其次,参与认识、观察日本的社会群体非常广泛,既包括传统的体制内的史官、文人,也包括地方官僚、从事作战任务的军人,甚至还包括一部分商人和派往日本的侦查员。曾参与抗倭的浙江昆山人郑若曾在《日本图纂》中介绍自己探寻日本真相的努力时,提到曾经“讯之长年火掌,不知也;讯之擒获倭党,不知也;讯之贡臣,不知也;讯之通事,不知也;讯之被掳去之人,不知也”。

最后,在总督胡宗宪的帮助下,找到了派到日本去的蒋洲、陈可愿,并且经由在澳门的宋文复通过商人拿到日本地图,最终才得以完成。再次,当时的学者已经不满足对日本情况的口口相传,而是追求实地调查和一手资料。1566年,郑舜功奉浙江总督杨宜之命出使日本九州,大约在嘉靖末年、万历初年完成了《日本一鉴》,“馆彼六月,咨其风俗,询其地位,得闻其说,得览其书”。在日本半年的时间里,他留心观察和记录日本情况,亲自调查当地风俗与地理,并且查阅了日本资料,广泛采访日本学者,与现代地区研究中所强调的田野调查并无二致。更难能可贵的是,他不迷信中国正史和前人著述中的说法,通过与日本人之间大量的笔谈,批驳了那些“倭夷狙诈狼贪,目为寇盗,憎若禽兽”的成见,虽然日本人的身体状况和生活习惯与明朝迥异,但“本性慕义”,他客观地提出,“善与不善,身由地气之感生教,本自师之好恶”。

由此可见,这一阶段很多与日本相关的出版物,完全可以视为中国人对日本最早、也是非常优秀的研究。

当然,如果以一个更广阔的国际视野来审视的话,也正是在这一时期,欧洲的日本研究也开始起步。有一个很好的比较视角:《日本考略》中有“寄语略”,也就是中日对译单词集锦,按照天文、地理、人物、花草等分为15类,合计大约350多个单词。万历年间的李言恭和郝杰编纂的《日本考》,介绍了日语中字母伊吕波(书中称作“以路法”)草书写法和读音, 日语语汇56类,收录语数达到1186个。《日本一鉴》中“寄语”一栏中仅草木一栏就有360多种,包括“职员”“室宇”“鬼神”等日语词汇有3400多个,这在当时是相当于非常了不起的汉日词典。而在庆长8年(1603),日本耶稣会也刊行了日语、葡萄牙语的《日葡辞书》,次年又进行了补遗,收录项目达到3.279万个;几乎在同一时期,传教士陆若汉(Joao Rodrigues)仿照欧洲拉丁语文典体例编著了《日本大文典》,里面包含大量当时日本的政治、经济情况;1620年,他编著了澳门版的《日本小文典》,系统阐述了日语主要的语法规则和句法结构。冷静地分析一下可以发现,中国认识日本起步很早,但把日本作为一个客观对象来研究,从一开始与欧洲相比并不占优势。

第二个阶段是从明治维新到戊戌变法前后。

明清鼎革与江户幕府建立,锁国政策背景下两国之间只剩下长崎一个相互交流的港口,日本明治维新之前,国人值得提及的日本研究成果不多,嘉庆道光年间江苏吴江人、姚鼐弟子翁广平在无意中看到镰仓幕府官员编著的《吾妻镜》之后,根据中国编年史体例,为日本作通鉴,名之为《吾妻镜补》,并另起了一名为《日本国志》。书中分为世系表、地理志、风土志、食货志等部分,搜集了大量资料进行对勘校补,除中国古书里的国史、全唐诗等资料外,还包括搜集到的日本和朝鲜刻书,共计180多种,称得上是旁征博引。但必须承认,作者没有实地考察和访谈的机会,仅仅靠既有文献的梳理,很难谈得上做出了有创造性的成果。

明治维新之后的1871年,随着《中日修好条规》的签订,中国与日本正式建立外交关系。1877年,中国在日本开始常驻外交使团,最早驻日的外交官们利用得天独厚的有利条件,成为这一时期向国内介绍日本的主力军。包括首任驻日公使何如璋的《使东述略》《使东杂咏》,张斯桂的《使东诗录》以及杨守敬的《日本访书志》等等。有趣的是,这时候正式出版的资料中,以日记、游记和诗歌的形式为主,反映日本社会文化、风俗习惯的内容比较多,这些人对日本政治、经济的很多真知灼见并不一定直接记录在书中。如曾国藩门下四弟子之一的黎庶昌,两度出任驻日公使,他曾广泛搜罗典籍刊刻《古逸丛书》26种共200卷,6卷本的《拙尊园丛稿》中与日本有关的内容的确不少,但是,他的很多对日本的思考则体现在他与李鸿章等国内大员往来的电报和书信之中,以及在他对后学的教育与交流之中。兵部员外郎傅云龙的《游历日本图经》和刑部主事顾厚焜的《日本新政考》都是当时研究日本非常重要的著作,黎庶昌为二人的考察和研究提供了诸多帮助,傅云龙在《游历日本图经》里保留下来的黎庶昌在日本教育会的演说弥足珍贵,顾厚焜则在自己的著作里明确提到黎庶昌的帮助,“曾驻日三年,深知日政得失。暇时,时加指示”。

当然,这一时期最重要的代表作还应该是黄遵宪的《日本国志》。用黄遵宪本人的说法,作为外交官,本“不暇于文字”,但不研究日本,不去采风问俗,“何以副朝廷咨诹询谋之意?”黄遵宪在日本的经历,尤其是看到日本知识阶层,对中国非常熟悉,“而中国士夫,好谈古义,足己自封,于外事不屑措意。”对于日本这个“一衣带水,击柝相闻,朝发可以夕至”的邻邦,国人仍然沉醉在海外三神山,邹衍谈九州这样荒诞不经的认识,“可不谓狭隘欤?”用著名外交家、洋务大员薛福成的评价来看,黄遵宪的著作“采书至二百余种,费力至八九年”,加上在日本长期的考察和广泛访谈,黄遵宪的著作达到了中国古代日本研究的一个巅峰。黄遵宪不是简单地做资料上的编排和事实罗列,而是寓论于史、史论结合,尤其体现在关于明治维新的研究之上。他高度概括了明治维新发生的原因,认为德川幕府的腐败统治导致“民心积厌,外侮纷乘,内讧交作”,其本质是“卒以成王政复古之功,国家维新之治,蒙泉剥果,勃然复兴”。

他敏锐意识到,“尊王攘夷”仅仅是推翻幕府策略上的需要,成功之后便“决然变计,大开外交”。而黄遵宪思考日本明治维新的目的,还是试图劝说国人,在弱肉强食的时代,如不变法自强,必遭亡国灭种之祸。这些思想极大影响了康有为、梁启超等一大批仁人志士,为甲午战争之后百日维新的出现,以及随后学习日本高潮奠定了重要的基础。

第三阶段是民国肇始到抗战胜利这一时期。清末中国掀起了学习日本的热潮,张之洞在《劝学篇》里就曾经列举了四条理由强调,“游学之国,西洋不如东洋”。于是,大批仁人志士踏足东瀛,如饥似渴地学习和研究日本,他们中的很多人直接改变了中国历史发展的轨迹。孙中山先生自不必说,国共两党的领导人,如国民党中的蒋介石、汪精卫等;共产党中的李大钊、周恩来等都与日本有不解之缘。这一时期,中国人翻译出版了大量的日本书籍,根据南京大学出版社田雁的研究,从1912年民国肇始到1949年中华人民共和国成立,中国一共翻译出版了4050种日文图书,其中尤其以1928-1937年为高潮期。按照学科板块的排序,前五位依次为文学语言、政治法律、经济、自然科学总论和史地。

与此同时,中国出现了专业的日本研究杂志——— 1915年上海群益书社的《日本潮》,在1930年代《日本评论》中已经出现“日本学”一词,开始把日本研究作为一门独立的学问。人们对日本关注的焦点,从清末之后大规模介绍日本的风土人情、社会发展变革,也就是“以日为师”,开始逐渐发生转变。尤其是意在灭亡中国的“二十一条”提出之后,中国对日本研究的重点开始转向认识和揭露日本帝国主义的政策与本质。其中影响比较大的著作是戴季陶在1928年出版的《日本论》。因为长期在日本生活,并且与日本各个阶层接触广泛,戴季陶对日本的认识非常深刻,他比《菊与刀》的作者本尼迪克特更早地指出日本人性格中的矛盾之处,并深刻分析了明治维新的原因及日本帝国主义的本质。尤其重要的是,他和黄遵宪一样,批评了当时中国对日本研究的不足,与日本人对中国的全面了解相比,“我们中国人却只是一味地排斥反对,再不肯作研究工夫,几乎连日本字都不愿意看,日本话都不愿意听,日本人都不愿意见,这真叫作‘思想上闭关自守',‘智识上的义和团'了”。

民国时期另外一部日本研究的重要著作是蒋百里的《日本人》,作为杰出的军事家,蒋百里在书中掷地有声的名言激励了无数的中华儿女———“胜也罢,败也罢,就是不同他讲和!” 蒋百里能够准确把握中日两国发展阶段和国家特点,才准确预测中日两国之间的战争结局,要以国民为本,坚持全面抗战,利用国土优势形成长期对峙的持久战。同样是日本通的胡汉民,在为戴季陶的《日本论》作序的时候说,批评一个国家的政治得失易,了解一个民族特性难,探寻一个民族的本真,纵的是历史,横的是社会,既要有充分研究古籍的力量,还要切实钻到它社会里面去,用心体察。研究一个国家,不在乎说他的好坏,而只要还他一个究竟是什么以及为什么这样?用形象的说法是,做了日本人的律师,又做了审判官,只有这样才能全面、详细又不失偏颇地论述日本人。民国时期的这些探索和努力,至今对我们的日本研究还是非常有启发的。

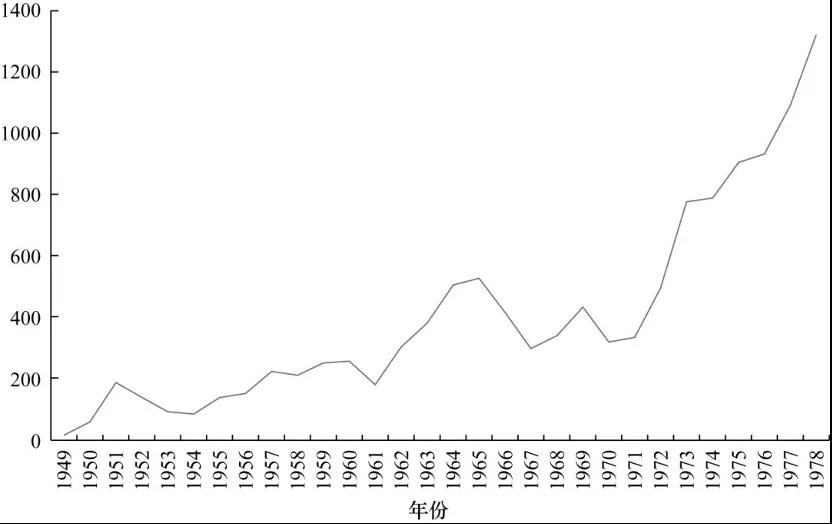

新中国建立以后的日本研究,按照北京大学国际关系学院教授李玉的划分,以1978年为线分为前后两个时期,前期还可以再分为1949-1966年第一阶段,以及从1966-1978年的第二阶段。第二阶段还可以进一步细分,即1972年邦交正常化以前,和邦交正常化以后两小段。我们只需要把从1949年到 1978年之间中国杂志上发表的有关日本研究文章数量的变化曲线找出来(参见图1),这个阶段划分就一目了然了。

中华人民共和国成立以后百废待兴,随后旷日持久的抗美援朝等重大事件层出不穷,但国家层面曾经很早就意识到推动日本研究的迫切性和重要意义。陈翰笙曾经提及,1950年代中期廖承志曾经谈及筹建亚洲研究所的事情,并且给出了他本人推荐的日本研究人选建议:政治可请谢南光,经济可请刘明雷,宪法可请刘思敬,另外还希望能寻找日本宗教研究、日本文化教育,尤其要找日本科学进步研究方面的优秀人选。

看得出来,这其中很好地兼顾了基础研究与应用研究之间的平衡。但因为国家面临的内外形势制约与变化,很多想法并没有能够实现。当时的一些日本研究著作,如刘思慕的《战后日本问题》、郑森禹的《日本和平运动》、张香山的《日本》、李纯青的《日本问题概论》等等,作者大都是国家不同领域从事具体对日工作负责人中的“日本通”,其主要内容是反映战后日本的新变化,反对美国重新武装日本,以及支持日本人民争取和平民主斗争。当然基础研究的成果也不少,如孙楷第编写的《日本东京所见中国小说书目》、朱谦之的《日本的朱子学》《日本的古学及阳明学》《日本哲学史》等是其中的代表作。

从统计数字上看,1964年出现第一个高潮的原因是因为1963年12月25日,中央外事小组和中宣部向中央提出关于加强研究外国工作的报告,希望新建一批研究机构,30日毛泽东做出同意批示。到 1964年,中央国际研究指导小组和国务院外事办公室批准在外交部、中联部、中调部、教育部之下设立若干外国问题研究机构。拥有得天独厚外国研究优势的教育部迅速行动起来,发布了《关于高等院校建立研究外国问题机构有关事项的通知》,决定在全国18所高校建立研究外国问题的机构,其中涉及日本研究的学术机构开始大批出现,第二年河北大学的《日本问题研究》、东北师范大学的《日本问题》新中国最早的两本日本研究刊物应运而生。

需要说明的是,这些新中国最早开始设置的日本研究机构,当时的确有历史影响、地理优势、语言基础等因素的考虑,一旦确定之后,就形成了学术传统和学科优势,其影响非常深远,一直到今天仍可以看到国家当年布局的影子。从统计中也可以清楚看到,1966年,“wg”爆发以后,关于日本研究的学术文章数量明显减少,1967年发表日本研究文章的数量仅为 1965年发表数量的一半。直到1972年中日邦交正常化以后重新开始上升,1973年发表文章的数量,超过1971年发表数量的一倍。这一时期典型特点是,更多关注日本的经济与科学技术发展,数量不多的日本研究著作几乎全部集中在这两个领域。

中国社会科学院日本研究所研究员李薇将改革开放之后中国的日本研究分为三个阶段:

20世纪80年代的重新起步、 90年代的全面发展和21世纪以来的成熟时期。在日本国际交流基金的帮助下,中国日本学界曾进行过三次大规模的关于中国的日本研究机构和日本研究学者调查。第一次是1984年由中国社会科学院日本研究所承担,并于1985年编印了《中国的日本研究》;第二次调查是在1995年由中华日本学会和北京日本学研究中心承担,1997年出版《中国的日本研究》;第三次是在2008年5月至2009年3月,由中华日本学会和南开大学日本研究院承担,召开了专题研讨会,并于2010年5月出版《中国的日本研究(1007-2009 )》。学者们也很早就开始系统总结中国日本研究的状况,如李玉等在1990年代初就编辑出版了《中国日本学论著索引1949-1988 》,比较系统地梳理中国的日本研究著作,近几年,国内又出版了系统总结中国日本研究的著作,质量都非常高。例如,李薇主编的《当代中国的日本研究1981-2011 》,这是《中国哲学社会科学学科发展报告》丛书中的一册,邀请了中国国内日本研究界的权威学者,分别对日本政治外交、经济、社会文化、哲学宗教、历史研究等领域的成果进行归纳与概括。考虑到这本书中没有涉及到当前中国日本研究学者中人数最多的日本语言文学等领域,北京师范大学教授王志松等继续完善补充,编著出版了《中国当代日本研究 2000-2016 》,这本书汇总了中国目前一些有代表性的日本研究的中青年学者,按照语言学与教育研究(日语语言学、日语教育、汉日翻译)、文学艺术研究(古代文学、近现代文学、美术、大众文化)、社会研究(包括社会、经济、政治、外交)、文化研究(包括历史、思想史、民俗、宗教)等领域,分别介绍了21 世纪以来的研究成果和发展动向。这两本书结合起来,应该是中国当前日本研究各个领域非常全面的归纳与总结。

在对中国日本研究进行总结的努力中,从中国的日本研究杂志视角来进行归纳并出版了系列著作,如辽宁大学马兴国、崔新京主编的《中国的日本研究杂志历史回顾与展望》、中国社会科学院日本研究所林昶主编的《中国的日本研究杂志史》《杂志视点:中国日本研究的深化及其与世界的链接》。在中国日本研究具体领域的总结反思中,比较有代表性的是在日本史研究领域中,如李玉主编《中国的日本史研究》《中国的中日关系史研究》《新中国日本史研究的回顾与展望》等。

很多学者都曾进行过对中国日本研究状况的总结与分析。例如,1989 年11月,中国社会科学院日本研究所邀请学者举行了两场座谈会,专门研讨中国日本研究的历史与现状、成绩和不足及今后的设想,1990年第1期《日本学刊》刊发了会议纪要和中国社会科学院日本研究所三位学者的文章:骆为龙的《谈中国的日本研究》、何倩的《建立“中国的日本学”刍议》、高增杰的《日本学与日本文化研究》三篇总结文章。近几年来类似总结很多,比较有代表性的如南开大学教授杨栋梁的《新世纪以来我国的日本研究状况与展望》、武汉理工大学研究员赵晋平和王婧的《基于大数据的日本学研究现状分析》。特别要提及的是南开大学日本研究院的郭循春通过大数据进行统计分析,对改革开放以来中国日本研究进行科学总结,尤其是对40多年来中国日本研究队伍壮大、研究机构的增加、国家社会科学基金中与日本相关立项数目变化等方面的分析非常全面。

初晓波:北京大学国际关系学院党委书记、教授,北京大学中外人文交流研究基地学术委员

|