|

当我们为中国的日本研究机构遍地开花、研究人员队伍日益壮大、学术研究硕果累累而欢欣鼓舞的同时,必须有一些危机感。按照日本政府观光局的统计,2019年,中国赴日旅游总人数达到1677.56万人次(其中,中国大陆959.43万人次、台湾地区489.06万人次、香港地区229.07万人次)。日本方面特意提及,目前,中国大陆赴日旅行已经出现“ FIT化”(“散客直销”即通俗所说的自由行)特点,追求自主、深度和个性成为普遍趋势。

中国有对日本如此感兴趣的庞大群体,他们迫切需要得到更全面、更精细、更准确的关于日本各方面的信息,按理说这时候应该成为中国的日本研究发展的巨大推动力,但恰恰相反,中国的日本研究成果总量出现大幅度下滑。即便在2000-2010年间,中国的日本研究成果大发展的时候,中国学界是否拿出让世界日本研究学术界公认的成果呢?是否通过研究,帮助民众更客观地认识这个“遥远的邻国”呢?在《菊与刀》诞生一甲子后的2005 年,该书突然出现在中国大陆畅销书排行榜上,当时在市场上的翻译版本达10多个,一年之内各种版本的销量达到七万册。

一部半个世纪前的学术著作引发如此的热潮,固然与中日关系出现了问题吸引人们去尝试理解日本有关,但不能否认,这与中国大陆学者没有提出令民众信服的有代表性的日本研究成果也有一定关系,需要从以下四个方面进行思考。

第一,中国的日本研究本质上属于区域国别研究。当前,国内对区域国别研究有巨大而迫切的战略需求,有非常好的学术积累和发展基础,但区域国别研究本身面临着很多问题。虽然研究的区域和国家各异,但作为一个研究领域,区域国别研究有没有自己的研究范围和研究方法?区域国别政治研究、区域国别历史研究、区域国别经济研究、区域国别社会研究等分野与现有学科体系中的政治学研究、历史学研究、经济学研究、社会学研究是什么样的关系?

以日本研究为例,判断中国的日本政治研究质量优劣的标准是不是与政治学研究的判断标准一致?还是说拥有自己独立的、不同于政治学研究的判断标准?可以通过两种途径去检验当下中国的日本研究在不同学科体系中的地位。

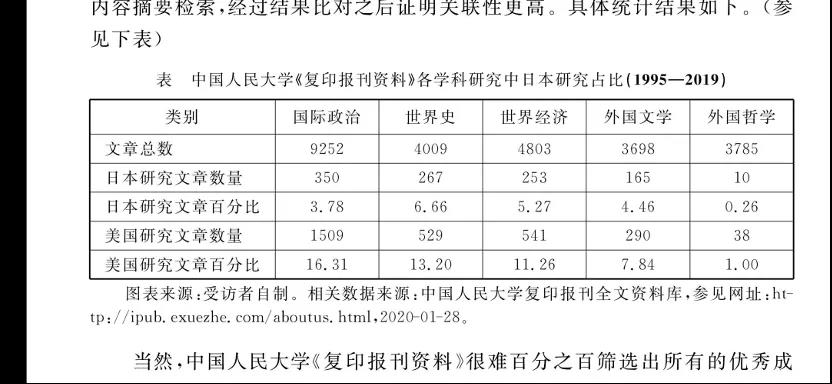

中国人民大学书报资料中心成立于 1958年,是新中国最早从事人文社会科学文献搜集、整理、编辑、发布的信息资料提供机构,编辑出版的月刊《复印报刊资料》系列,长期定时精选各个学科的优秀论文,具有较高的学术和科研价值,其涵盖面之广、信息量之大、分类之科学、筛选之严谨、结构之合理完备,在各类文献信息资料中首屈一指。我们选择《复印报刊资料》中代表性学科,从一个长时间段来统计其中与日本有关的研究成果,来看一下作为区域国别研究的日本研究,在各个不同学科里究竟占有何种地位。为了更好了解这种比例构成,可以选择区域国别研究中的美国研究作为参照。需要说明的是,由于政治学、历史学、经济学、文学、哲学等学科内容比较庞杂,数据统计不具备典型性,因此,有针对性地选择了与区域国别研究更为密切的二级学科,如政治学中选择了国际政治、历史学中选择世界史、经济学中选择世界经济、文学中选择外国文学、哲学中选择外国哲学这几个更为接近的指标。同时,考虑到各相关学科中比较研究的大量存在,因此不使用关键词和题目检索,而是采取内容摘要检索,经过结果比对之后证明关联性更高。具体统计结果如下。(参见下表)

当然,中国人民大学《复印报刊资料》很难百分之百筛选出所有的优秀成果,而且这种统计方法是否能够准确发映出日本研究在各个专业研究中的真实影响也值得推敲,但过去24年的大样本多少还是能说明一些问题。统计结果表明,中国的日本研究更多还停留在日本的独特性研究上面,停留在自己的话语体系之中;与中国的美国研究相比,中国的日本研究对各个学科的影响力差距不小。这提醒我们,中国的日本研究需要更为专业。日本研究不同领域的学术成果,在基本问题意识的提出、基本概念的使用、基本研究方法的展开等各个方面,需要能够得到同一学科同行的认可,存在对话的可能,吸引更多关注,至少不能出现被专业学科认为是低级的谬误,通俗地说,就是不能说本学科的外行话。

如果怀疑上述统计不足以说明中国的日本研究在当前学术界的影响力,那还有一种方式也可以进行类似检验即文章的引用率。在中国知网中1917年有记录以来近21万篇日本研究文章中,以日本为关键词的学术文章,引用率最高的是什么样的作品呢?排除掉其中日本学者的翻译文章,再排除掉理工科类文章,可以发现引用率最高的是林毅夫、蔡昉、李周的文章《比较优势与发展战略:对“东亚奇迹”的再解释》, 第二名是于可红、母顺碧的《中国、美国、日本体质研究比较》, 第三名是季卫东的《法律职业的定位:日本改造权力结构的实践》, 第四名是陈胜群的《论日本成本管理的代表模式:成本企画》, 第五名是李仙娥、王春艳的《国外农村剩余劳动力转移模式的比较》。

在这些作者中,只有季卫东被视为日本研究学者,虽然其身份首先是法学家,他的主要研究领域和发表作品集中在法社会学、比较法学、亚洲宪法和审判制度等方面。由此可见,在中国的日本研究成果中,专业学科研究学者的影响力更大。

第二,中国的日本研究经历过关于强调方法和强调史料的争论。周一良在谈及历史研究方法的时候曾经指出,“解放以后,为了纠正过去史学界只钻牛角尖,把史料当作史学,见木而不见林,因而强调理论、观点,强调大处着眼,强调观其会通,原是必要的。但忽略了对具体事件、人物、制度的细致深入的研究,因而慢慢地流入空疏,好为大言高论,变成了通病”。周先生当然是希望能将理论与史料的运用相得益彰,但对“文化大革命”后学术研究浮躁之风盛行的状况,他更强调对一手史料的扎实研究,推崇范文澜先生那句“板凳甘坐十年冷,文章不著半句空”的治学态度。30多年过去了,这种现象在日本研究界是否有根本改观呢?对中国日本研究方法论问题的思考深度而言,南开大学教授刘岳兵的《“中国式”日本研究的实像与虚像:重建中国日本研究相关学术传统的初步考察》一书是非常重要的作品。

他主要从日本思想史、日本史、近代中日思想文化交流史等研究领域的所取得的成绩(书中称之为实像)和存在的问题(虚像),进行了系统的评述。揭示了中国日本思想史研究界 “经世意识”“原理意识”“原典意识”不断增强且由隐而显,对于“重建中国日本研究相关学术传统”,夯实中国日本研究的学科基础具有重要意义。刘岳兵反复呼吁中国的日本研究要“回归原典”。他提出,不在“原典”的解读与翻译上下功夫、不在建设系统的中国日本研究史料上下功夫,总而言之,不以原典为基础来重建中国的日本研究学术传统,相关研究将难以深化。

随着精通日语甚至精通包括日语在内多门外语的中青年研究学者大量的涌现,随着档案的开放和往来日本越来越便利,中国日本研究学术界越来越重视扎实的一手资料研究,也出现了一批建立在长期学术积累基础上严谨、扎实的研究著作和论文。这几年,学术界尤其重视基础资料的收集、翻译和整理,推出了很多大型资料集。例如,吉林省社会科学院研究员解学诗主编的 15卷本《满铁档案资料汇编》、中国人民抗日战争纪念馆馆长沈强主编的 60册《中国人民抗日战争纪念馆藏日本强掳中国赴日劳工档案汇编》、中国社会科学院世界史所研究员汤重南主编的59册《日本侵华密电 九一八事变》和 51卷《日本侵华密电 七七事变》、 北京大学历史系教授徐勇、臧运祜主编46册的《日本侵华决策史料丛编》等等,很多都是相关领域学者集众人之力兀兀穷年完成的心血之作。再加上目前国家重视学术研究基础资料的引入,设置专门项目或基金从国外购买成套的大型原始资料,为扎实的学术研究提供必要条件。按道理来说,相关领域关键的“原典”资料集出版与购入,应该能推动这个领域相关研究的发展,体现为一系列的论文或者专著的出版等成果不断涌现。史料方面的问题是否有根本改观呢?研究中日关系史的学者都知道原高崎藩主大河内辉声与中国驻日使馆人员之间的笔谈记录《大河内文书》,笔谈参与人数之多、持续时间之长、资料内容之丰富,深受研究者推崇。但由于其分散藏于日本多地,而且数量庞大,很少有人能一窥全貌。浙江工商大学教授王宝平在几代中日学者跨国跨代接力下,终于将收藏在日本早稻田大学、大东文化大学等处的《大河内文书》收集汇编成八册彩色影印出版,名之为《日本藏晚清中日朝笔谈资料·大河内文书》。

这对学术界来说应该是功德无量的好事,完成了最擅长整理资料的日本学者也没有完成的壮举。但遗憾的是,从2016年出版以来,仅有一篇硕士论文和两篇文章引用了这套书,其中的一篇文章还是王宝平本人的作品。相反,这套书出版以后,在日本的中国近现代史和中日关系史的学者中成为话题,掀起了研究热潮。这种现象并不是特殊个案,解学诗主编的《满铁档案资料汇编》,如果从1958年国家规划项目满铁史料编纂任务下达开始计算,耗时50多年才完成了1200多万字的伟大工程。但在中国知网里检索引用这套资料的学术研究论文只有45篇。令人略感宽慰的是,硕士博士毕业论文引用这套珍贵一手资料达到了109篇,衷心希望年轻一代日本研究学者能始终坚持这种更加重视原典的势头。

第三,当代中国的日本研究质量尚待提高。中国每年有大量与日本有关的著作和论文出现,在这些作品里有多少是真正在研究日本,找到新的资料,提出新的问题,总结出新的规律?还是仅仅在描述日本、想象日本?有多少是跟风急就、拾人牙慧?研究中国的老一辈日本学者早稻田大学教授安藤彦太郎曾经提及,中国很多人具有丰富的日本知识,甚至让日本人都很吃惊,同时他也非常坦率地指出:“这些从经验中积累起来的知识并没有体系化,并没有在日本研究中加以运用。我真实的感想是,在认识日本与研究日本之间存在着矛盾,这种矛盾还没有彻底克服。”

在21世纪以前,由于中国综合国力、中日两国发展阶段的差异、中国总体的开放程度等因素的制约,中国学术界能够熟练使用日语、有机会长期去日本搜集资料的人数还是比较少,那些观风问俗的游记、日本很多领域新知识新现象的翻译介绍、中日学者之间交流记录整理等等,对当时中国人开阔视野、为培养年轻一代学者、为此后的学术研究发展打下了重要基础,这应该得到承认和赞赏。但是,伴随着时代的发展变迁、全球化的大发展和资料电子化及知识传播、检索手段等的日新月异,此前那种知识获取上的不对称现象已经发生根本改变。面对着方兴未艾的跨学科、跨领域、多语言学术研究的蓬勃发展,仍然坚持着泾渭分明的“圣域”存在,很难拿出让世界日本学界和中国民众满意的作品。

2002年,即中日邦交正常化30周年之际,《人民日报》评论员马立诚在《战略与管理》上撰文,呼吁各界重新审视中日关系,避免两国敌对极端民族主义情绪不断加深而陷入恶性循环,提出要把历史认识问题放在次要位置的“对日新思维”。

随后,中国人民大学教授时殷弘也发表文章,针对马立诚的“新思维”进行系统化地阐述。这种研究结论打破了中国日本研究学界的一些长期共识,引发轩然大波,很多日本研究界的学者纷纷撰文进行论战,笔墨官司甚至一度打到日本。在对马立诚与时殷弘批评中,一些很强烈的反对意见认为,二人不是日本问题研究专家,立论过于幼稚,缺乏常识。学术争鸣本来是学术发展的动力与常态,具体观点的差异应该通过摆事实、讲道理来一争高下,而不应该根据观点的提出者是哪一个领域的专家来判定。另外一个例子,按照中国知网的数据统计,从20世纪70年代以来,中国学界发表了大约1035篇有关钓鱼岛的文章,其中,究竟有多少提供了新知识和新观点,不好轻易下结论,抛开那些东拼西凑甚至漏洞百出的作品,绝大部分使用的是中日两国的资料,包括从古代的海图一直到当代的档案。但钓鱼岛问题的研究是不是仅仅通过中日两国的资料就可以说清楚?2005年,吉林大学教授郭永虎使用美国国家档案,发表了《关于中日钓鱼岛争端中“美国因素”的历史考察》,在中国学界关于钓鱼岛研究中,该文至今仍是引用率最高的论文。

2015年,南京大学教授张生主持国家社会科学基金重大项目“钓鱼岛问题文献集及钓鱼岛问题研究”,到2017年4月,该项目陆续结集出版了10卷本的《钓鱼岛问题文献集》,字数达433万字,其中,包括中文之部、日文之部,同时还有西文之部,具体有《美国外交关系文件》《英国外交档案与日藏美国文件》《美国安全档案》三册。

在英文档案的基础上,张生指导的学生仇梦影在2018年撰写了《钓鱼岛问题的英国视角》毕业论文,陈海懿发表《二战后的琉球群岛处置及其“归还”:基于英国视角的考察》, 这些新领域、新材料的开拓是对钓鱼岛研究非常好的推动。

第四,中国的日本研究的研究心态问题。站在当下去回顾中国的日本研究历史的时候,可以发现上文引用过明朝的郑舜功、清朝的黄遵宪、民国时候的戴季陶,都曾经言及中国在面对日本时候存在某些特殊心态不利于我们冷静客观地研究。那么,现在我们是否存在类似的问题呢?曾任中国社会科学院美国研究所所长资中筠,虽然不是日本问题专家,但她父亲是留日十年受教于京都大学泰斗河上肇的资耀华。结合父亲的经历,资中筠提出日本对中国研究之深、之细,由来已久,而且是一贯的。但相比较而言,中国对日研究始终不甚发达,总是停留在大而化之的浅层次。究其原因,她提出了三条:“其一,情绪化。对某一外国的研究和认识往往与国家关系混为一谈。关系好时为‘友邦',多看优点,否则反之……其二,把日本作为‘二传手' ……其三,泛政治化和高度实用主义。从深层次讲,国人对日本在文化上无法摆脱以文化源头自居的心态。”

对中国的日本研究学者来说,这些批评是非常尖锐的,客观地说,这不适合中国对日本研究的所有学者,也不适合所有领域,但在某些领域的某些学者身上,的确有鲜明的体现。我们应该认真倾听资中筠的逆耳忠言,冷静客观、扎扎实实地推动中国的日本研究。实事求是地说,本民族文化中心,或者用德国哲学家海德格尔的话说是人类思维中的“先有、先见、先知”,在任何一个国家、每一位学者的潜意识里多少都存在。中国和日本漫长的历史往来、彼此之间有类似的文化要素、很多共同的精神追求,因此,在研究日本的时候,更容易产生“以己度人”的思维倾向。日本学者沟口雄三在探讨日本的中国学研究方法的时候,指出日本的中国研究学界存在着一种倾向,“在理解作为异民族文化的中国文化时,一方面产生了一种亲近感,同时又造成了一种妨碍差异性认识的反面结果”。

应该说这个总结是非常精辟的,同样情况也发生在中国的日本研究界。因此,在研究日本尤其是近距离观察日本时,应该形成一种本能的反应,尽可能避免因为个人偏好、情感因素,甚至是社会舆论动向左右自己的客观判断。

当然,中国的日本研究领域还存在着另外一种相反的心态。特别是改革开放之初,因为日本是中国学习和赶超的目标,一部分学者把日本的各种研究成果译介过来,直接就变成了开给中国的药方。针对这种现象,中国社会科学院日本研究所原所长骆为龙在1990年曾经指出过,“在研究工作中,认识片面,形而上学的倾向时有表现。战后日本在经济管理、发展教育、发扬民族文化和促进科学技术发展乃至行政管理等方面,确有不少值得借鉴之处。但是在研究这些问题时,不能仅根据方针、政策等书本材料进行研究,而且还要实际考察它在付诸实施的过程中遇到的问题,以免把这些经验‘理想化' ”。

随着中国的发展和中日两国交往的不断增加,彼此之间的误读正在减少,但又出来了新的“食日不化”。一部分中国学者以日本既有研究方法为范本,不断引入新的理论和研究术语,在没有合适的中文表达之前,某些中文专业词汇直接使用日语汉字,以至于到了让读者不知所云的程度。杨栋梁针对这种情况,非常客观地指出,“研究方法的多元化开阔了研究者的认知视野,丰富了解决问题的手段,但也增加了价值判断认定标准的难度。现实中亟待解决的问题是如何避免表面上引入新理论新方法,实际上生搬硬套的拿来主义和虚饰空谈”。

一种新的理论方法不应该简单是一套新奇的叙事方式,而应该是能够对既有的研究证实或者证伪,能够开启观察日本的一个新视角。比这种机械拿来主义更严重的,是极少数学者对日本国内学术观点的盲从,不认真去审视其原始资料、论证过程和逻辑自洽,简单地引用和重复别人的结论,缺乏辨析的习惯和能力,这种学风是日本研究领域内应该高度警惕。前文化部副部长刘德有曾经多次批评用所谓的“日本文化特殊论”来解释日本政府首脑参拜靖国神社的行为,他提醒中国的日本研究学者,“中国的日本学研究,包括日本文化的研究应该根植于中国的学术沃土,应该有自己的基于科学的观点,而不应该是日本本土相关学科研究的简单模仿和拷贝,人云亦云,重复、照搬”。

北京大学历史系教授宋成有的批评则更为直接,中国学者应该“以外国的历史经验教训为他山之石,为我所用,有所区分、有所选择、有所梳理、有所发掘,而非囫囵吞枣,自我矮化或者不分青红皂白地顶礼膜拜”。上述所有这些问题并不是中国日本研究特有的问题,看看我国台湾学者徐兴庆对台湾地区日本研究现状的分析, 高丽大学日本研究所所长金春美对韩国日本研究现状的总结, 可以发现,如何克服学者个人的情感偏好,客观研究日本是对东亚各个地区和国家学者的考验。

初晓波: 北京大学国际关系学院党委书记、教授,北京大学中外人文交流研究基地学术委员初晓波

|