|

2025年8月22日,由我校东方语言与哲学学院主办,东西文明互鉴研究院、日本研究中心承办,日本神奈川大学人文学研究所协办的浙江文化研究工程“清末浙江留日学生群体研究”开题论证暨国际学术研讨会顺利举行。本次会议汇聚中、日、韩多所高校及研究机构的专家学者,围绕清末留日学生的历史脉络、群体特征及其跨文化影响展开深入探讨。

会议代表合影

浙江工商大学东方语言与哲学学院院长江静主持开幕式。

江静院长主持开幕式

浙江工商大学社会科学部部长王晓蓬在开幕式致辞中,首先对远道而来的海内外学者表示热烈欢迎,并对吕顺长教授团队成功获批“浙江文化研究工程”重大项目表示祝贺。接着他对学校的科研情况进行介绍,强调学校将认真履行管理主体责任,全力支持项目的研究工作,为项目的开展提供良好的科研环境,并希望项目团队广泛吸纳专家意见,推出具有标志性的高质量成果,为谱写中国式现代化浙江篇章贡献学术力量。最后,他预祝本次会议圆满成功。

王晓蓬部长致辞

在开题论证环节,项目主持人、浙江工商大学吕顺长教授系统介绍了“清末浙江留日学生群体研究”的课题框架与推进情况。该课题规划了8个子课题,从总体探讨、分地区研究到史料编译,多维度系统推进研究。吕顺长教授指出,近代浙江留日学生派遣具有时间早、规模大、影响深三大特点:早在1897年,浙江省开风气之先,派遣学生赴日留学;浙江籍留日学生约占全国十分之一,规模达2500至3000人,在留学生中涌现出鲁迅、钱玄同、朱希祖、秋瑾、蒋百里等一大批推动中国现代化进程的重要人物。课题组目前已收集大量留日学生资料,并初步建成一个涵盖近10万人次、其中浙江约1.2万人次的留学生数据库。此外,团队通过组织读书会,解读日本外交档案,整理出大量有关浙江留日学生的重要史料。吕顺长也指出课题当前面临日本高校留日学生学籍档案获取难等挑战,希望能得到国内外专家学者的帮助,共同发掘原始史料,进一步推动对浙江近代化与中日文化交流的研究。

徐磊副教授主持开题论证会

吕顺长教授介绍课题情况

随后,论证专家相继发言,分别从不同视角为课题推进提出了宝贵建议:

浙江省社科联顾问邵清老师从服务于浙江文化建设的视角,对课题进行了点评。他高度肯定课题的价值,认为课题契合浙江省深化国别区域研究的战略方向,赞赏课题组“读书会+史料解读”的研究生培养模式,建议从三方面寻求突破:一是着力发掘新史料,可借鉴龙泉司法档案、兰溪鱼鳞册等浙江本土新文献整理研究的经验;二是探索新方法,融合传统与数字人文等新范式;三是拓宽新视野,关注留学生管理模式、中日文化互动等深层议题,以古今对照的智慧打造标杆性成果。

浙江省社科联顾问邵清老师发言

中山大学孙宏云教授从中国近代史研究的视角,对课题进行了点评。他肯定该研究在省域留日学生系统探索中具有开创意义,建议加强理论构建,关注未参与革命而专注专业或新政的留学生群体,引入数字人文等方法,并期待该课题为全国留学史研究树立范本。

中山大学孙宏云教授发言

日本神奈川大学孙安石教授从日本学界的视角,对课题进行了点评。他将中国学生赴日留学的历程划分为五个阶段,强调清末留日研究的关键性,建议团队深入挖掘《浙江潮》中的广告、同乡会记录等日常生活史料,复原真实的留学生社交网络,提升研究的创新性与国际能见度。他还为项目组提供了一些日本机构的馆藏信息。

日本神奈川大学孙安石教授发言

日本二松学舍大学王宝平教授从中日文化交流的视角,对课题进行了点评。他梳理了留日起始时间的多种学说,介绍了中日学界既有成果及国内其他研究机构的研究情况,建议通过整理研究官报表册等名单类史料进一步考证赴日留学的人数,并倡议建立全国性留学生数据中心。他还提醒应关注非留学生群体,如游学、游历日本者的历史贡献。

日本二松学舍大学王宝平教授发言

在主题报告环节,海内外学者从多角度呈现了最新研究成果:

日本明治大学高田幸男教授从文化霸权竞争视角,比较了晚清至抗战前中国学生留日与留美的差异。他指出留日运动三起三落,日本以速成教育输出大量法政军事人才;而美国借庚款和教会学校推动留美,培养了更多理工商界精英且学历更高。1922年学制转向美国模式强化了这一趋势。归国后,留日生多进入军政系统,留美生则主导教育科研界。日本虽推行“对支文化事业”以应对美国的文化扩张,但终因侵略政策丧失人心。

日本明治大学高田幸男教授发表

日本东洋大学山本一生教授聚焦本校接收中国留学生的历史展开探讨。该校1906年设“日清高等学部”,含速成科与本科双轨,开设法政、警务、师范等实用学科,至1907年已有384人毕业。该部仅存两年,其后东洋大学留学生以韩籍为主。1922年中国留学生曾成立同窗会,该校在中国留学生教育领域入场较晚、制度受政策影响大,许多细节待档案电子化后进一步深入挖掘。

日本东洋大学山本一生教授发表 日本东洋大学山本一生教授发表

浙江工商大学王侃良副研究员介绍了项目团队开发的“近代中国留日学生数据库”,该库整合1890–1920年间近10万条记录,覆盖2.9万余人,包含姓名、籍贯、费别与社会关系等信息。分析显示:1905年为留学高峰;官费与自费生比例相当(51.4%:48.6%),生源高度集中于浙、鄂、湘三省;社会网络分析揭示,留学生借贷担保高度依赖同乡关系,呈现碎片化互助形态,跨省联系稀缺。该数据库为量化研究奠定了坚实基础。

浙江工商大学王侃良副研究员发表

日本神奈川大学郭梦垚老师以江苏崇明县留日学生为研究对象,通过方志与外交档案补正出42名留日学生。该群体以20余岁青年为主,1904–1906年为高峰;自费生(34人)远超官费,多受家族支持,专业高度集中于法政商科,鲜少涉足师范与军事。他们归国后多通过清廷考试进入中央任职,较少参与革命,直至民国后期才部分回归地方。该研究深化了地域留学史的研究,也反思了方志的史料价值与局限。

日本神奈川大学郭梦垚老师发表

韩国成均馆大学孙成俊教授剖析了朝鲜留学生杂志《太极学报》(1906–1908)与梁启超的隐秘对话。该刊大量暗引、转译梁氏《新民说》《中国魂》等文,虽多隐藏作者姓名,却有效转化为呼唤民族自强,应对亡国危机的思想媒介。这一现象既彰显梁氏在东亚的跨界影响力,也体现文本在殖民语境下的政治动员力。

韩国成均馆大学孙成俊教授发表

日本千叶大学见城悌治教授利用《中华民国医事综览》(1935)数据,勾勒出浙江留日医学生群像:总500人中浙江籍96人,数量全国第二,且高度集中于千叶医大(30人)。留日学生深刻影响了本省的医学教育,1935年浙江省立医药专科学校(今浙江大学医学部)医科教员中留日者占绝大部分(24人中占19人),且多为千叶医大校友。该群体规模大、就读集中,对浙江医学体系现代化贡献卓著。

日本千叶大学见城悌治教授发表

浙江工商大学沈国威教授回顾了中日双语辞典的诞生历程。面对“同文”迷思及工具书匮乏,清末留日学生长期依赖教科书与“奇字解”等应急。1905年首部《汉译日本辞典》问世,其后《日语新辞林》《汉译日语大辞典》等相继推出,多借鉴日本国语辞典体例,标注词性、释义,为学习者提供了关键支持。虽后期《同文新字典》试图统一东亚汉字未果,但早期辞典切实缓解了学习困境,并为现代汉语辞典编纂提供了范式。

浙江工商大学沈国威教授发表

上海大学朱虹副教授聚焦东京女子医专(1908–1944)的中国女子留学生群体。这一群体超过250人,她们在“实学”理念下接受严格西医训练,构建起职业与性别认同。归国后,她们多进入妇产、儿科行医,并通过创办医校、发表文章、推动卫生改造等方式传播西医,促进女性职业化。尽管面临学历认可、性别偏见等重重困境,她们仍成为推动中国医学现代化与女性职业发展的重要力量。

上海大学朱虹副教授发表

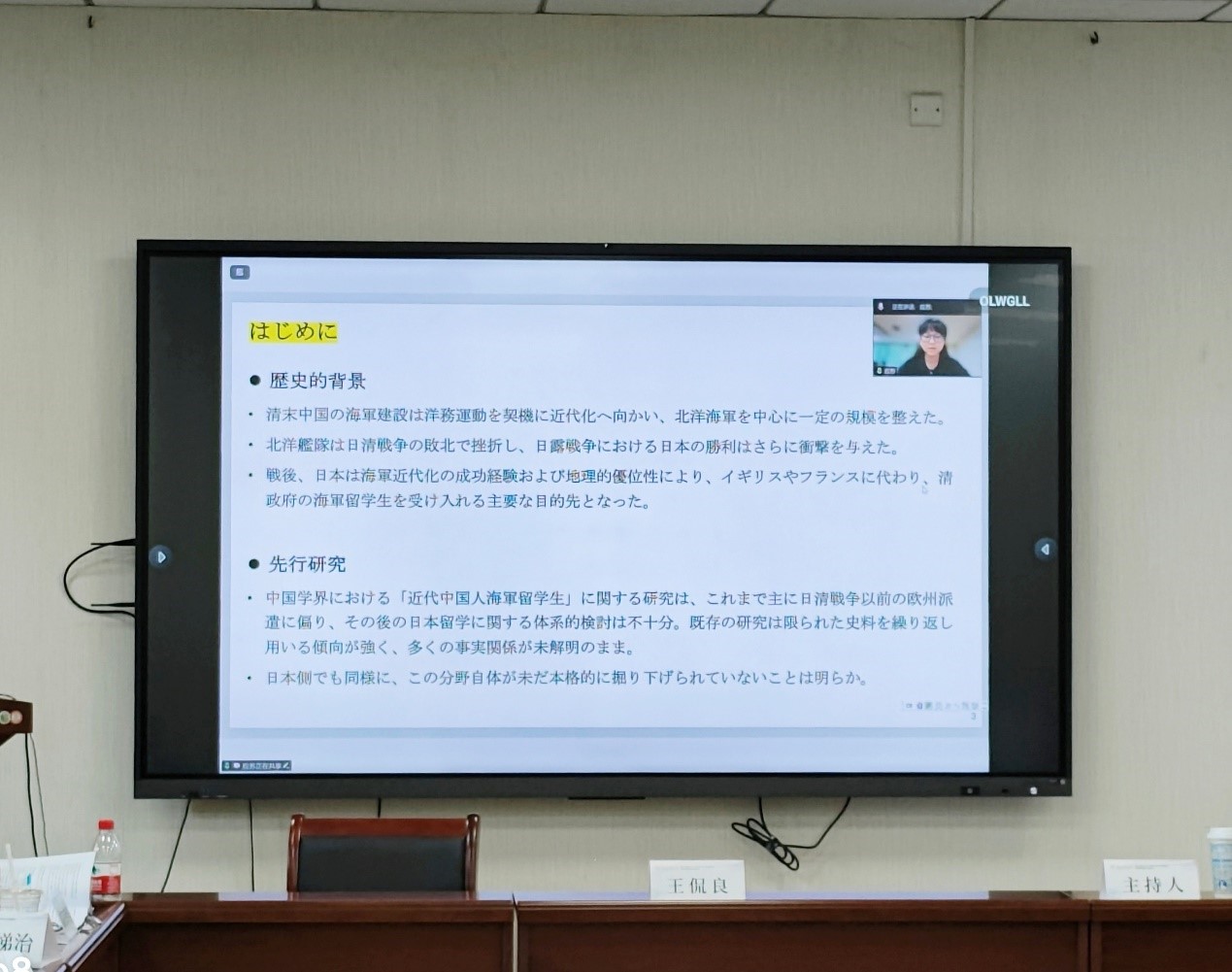

浙江工商大学、千叶大学硕士研究生应苏探讨了清末海军留日学生(1906–1911)的选派历程。依据日本外务省档案的记载,清廷虽派出四期学生,但日方出于战略顾虑,始终限制中国学生接触高等海军教育,仅提供商船学校与炮术学校的基础训练,且实习安排不断缩水。与19世纪末赴欧接受精英化海军教育相比,留日教育更具“应急输血”色彩,侧重短期培训,最终因辛亥革命爆发而实质中断,折射出清末海军建设的艰困与对日依赖的局限。

浙江工商大学、千叶大学硕士研究生应苏同学发表

浙江越秀外国语学院王婷老师探讨了清末浙江留日学生同乡会(1902年东京成立)的情况。该组织不仅提供生活互助,更通过《浙江潮》传播新思想,并设立调查部系统收集浙江政治、经济等14类信息,为“地方自治”奠基。其活动兼顾乡谊与政治动员,如1903年抗议矿权出卖事件,标志着从情感共同体向现代公共组织的转型,是理解地方力量参与近代国家建构的重要个案。

浙江越秀外国语学院王婷老师发表

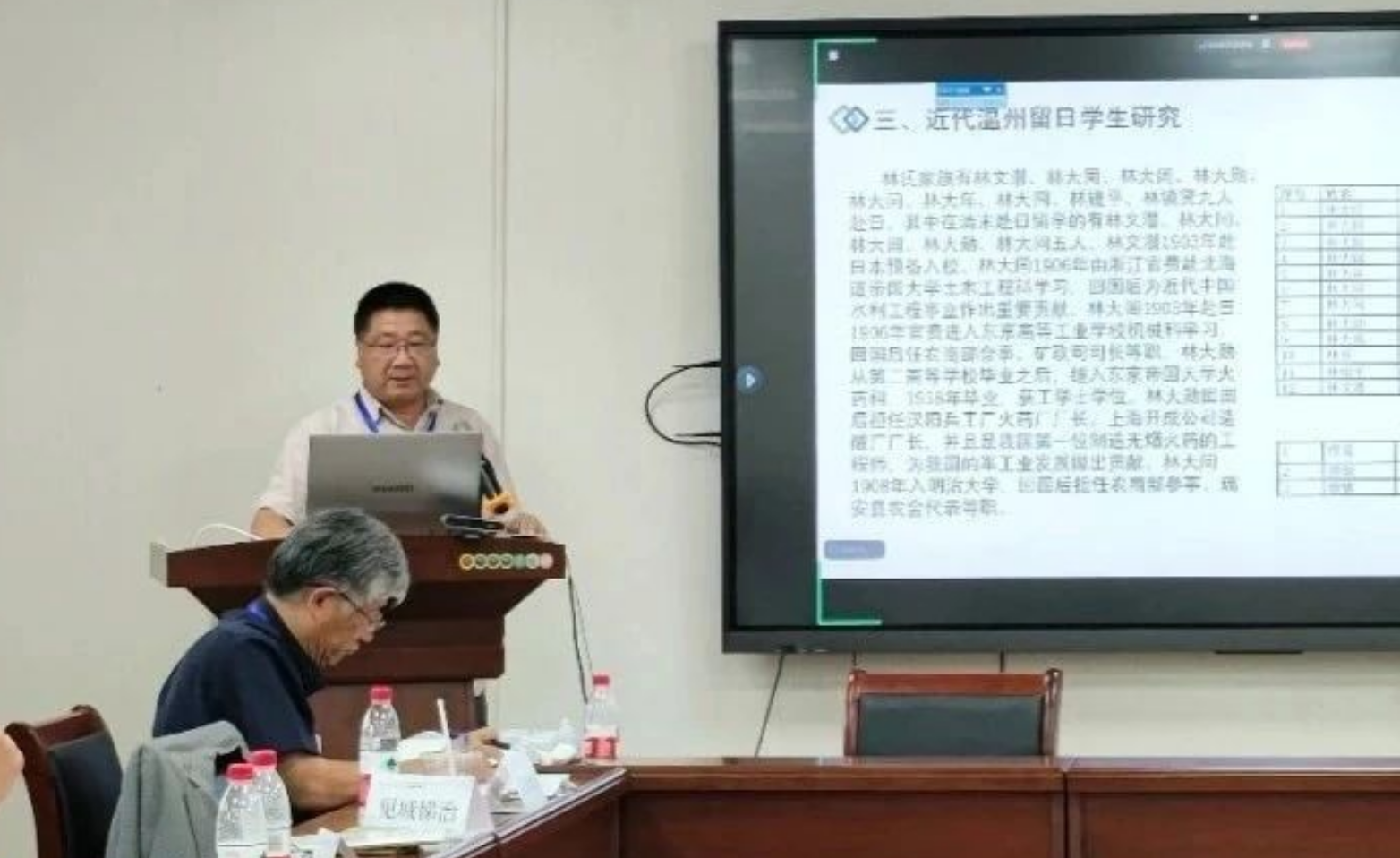

浙江省徐霞客研究会张小宇副秘书长勾勒了近代温州留日学生的全景(1898–1945):学生总人数达512人,以瑞安、平阳为主,呈现显著家族性(如黄绍箕家族)特征;经费以自费为主(占60–70%),多选择法政、军事等社科及短期培训,而非日本学制学校;该群体在晚清(1905–1911)和民初(1917–1928)形成两次留学高峰,深刻参与了温州的近代化与文化转型。

浙江省徐霞客研究会张小宇副秘书发表

在自由讨论环节,与会学者围绕史料挖掘、研究方法、理论构建及跨国合作等议题展开热烈交流,认为该课题具有重要的历史价值与当代启示,未来应进一步加强国际协作,创新研究方法,拓宽视野,推动留学史研究走向系统化、多元化与国际化。

本次研讨会不仅为“清末浙江留日学生群体研究”课题提供了扎实的学术指导与方向引领,也有效促进了中日韩三国学者在相关领域的深度对话与思想碰撞,为后续研究的深入开展奠定了坚实基础。

|